01

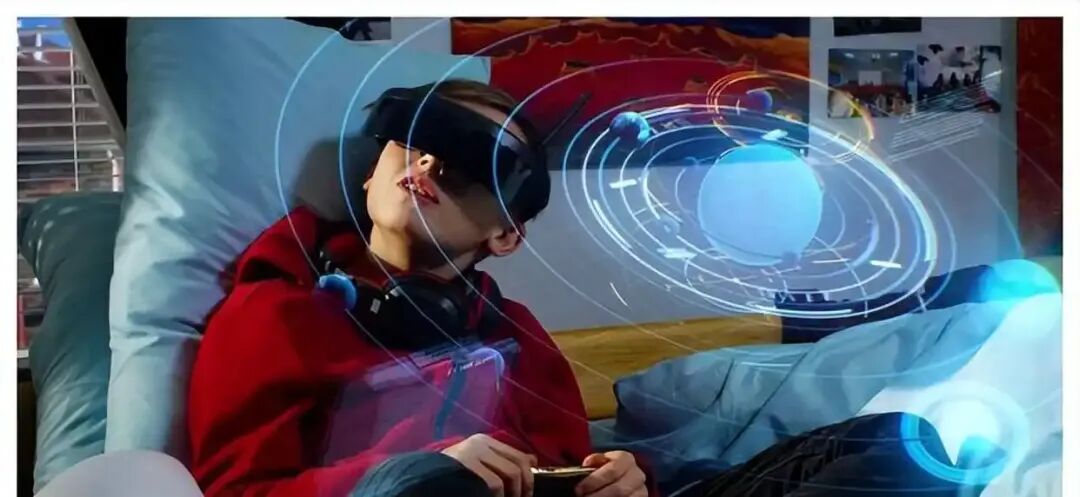

儿童和青少年沉迷社交媒体已然泛滥成灾,无数父母把手机交给孩子后发现整个世界都变了,无处安放的青春瞬间找到了归宿,从此默默捧着手机蜷缩在僻静的房间一角,过上了不问世事悠然自足的精神生活。

他们澄澈透明的眼眸里映射着色彩斑斓的手机界面,神经传感系统源源不断地向大脑的信息接受区输送重复而能够引发情感共鸣的娱乐内容,手机里的傻笑声经常引发相似的会心一笑。

那个蹦蹦跳跳的家不复存在了,安静中蕴含着诡谲不祥的气氛。父母总觉得哪儿不对,但又无可奈何。

从马斯克到丹麦首相,全球精英都痛心疾首:我们释放了一头野兽!这头野兽不在动物园,就藏在你家孩子的裤兜里——社交媒体成瘾,已成青少年心理健康中的「一大瘟疫」。

孩子在成长道路上需要娱乐,需要社交。当别人家孩子有了苹果、华为后,自家孩子没有是不行的,缺失带来的心理影响比过度更严重。不给孩子手机或者禁止他们用手机并不是现实选项,可是完全放任又带来了沉迷其中而影响德智体美劳均衡发展的不良局面。

这是很头疼的事。它牵涉到一些矛盾和无法调和的心理发展状况。

02

人是一种社会属性极强的动物。

很多野生动物是独自生活的,只在特定时期与其它同类见面或短暂共同生活。也有完全社会性的动物,诸如蜜蜂和蚂蚁,如果脱离集体就无法甚至不知道如何生存。至于大象、大猩猩这类动物就具备更高的社会属性,群体内部形成了发达的社会秩序,有效引导它们的生存、繁衍和发展。

到人类这儿,社会属性已经成为文明外化依赖的结构性存在。社会交往是人类建立共识、构成思想秩序、建立文明模式的基石,人只有在与他人的交往中不断进行语言和行动交换,才能引发概念上的复杂层次,继而带来思维和创新。

这就是为什么一个孩子如果单独被遗落在森林中,就会退化为不会说话的原始状态的原因。社交是一种概念堆积动作,没有它是不行的。

但是社交的模式却有很大区分。我们都知道一个概念:信息茧房。这就是古希腊哲学家柏拉图在认识论中提到的洞窟理论。假如一个人只在有限的信息流通系统内转悠和生存,他就只能得到有限的知识概念。

这种局限导致他的思考范围、概念生发体系被束缚,结果就是哲学上所说的「范畴」和「逻辑」两个最重要的东西变得狭隘和受限。

用大白话说,就是见识短。见识短的人往往因固陋而产生强烈的偏见倾向。你跟他说什么都说不清。他只信自己相信的东西。

03

正常的社会交往或者正向发展的社交在于培养一种筛选和排除的辨别能力。

孔子说,勿友不如己者,意思是要学习他人在道德和思想品质高于自己的素质和方面,这样个人的德性才能不断提升。

社交媒体的沉迷算法有个问题,那就是让你只友或宁友不如己者。这是根据人的思维惰性来形成的。人的大脑如果开动起来思索一个不清晰的情景或陌生概念,就需要进行一系列联想和暗示性活动,大脑突触和皮层要进行大量试错性链接,找到合理的解释方式,这个过程显然很累。

但是!当你看到的信息和情境都是熟悉和可轻易模拟的,这就引起一种轻易链接就能瞬间解释情境的成就感,带来一点多巴胺的释放,以奖赏自己的聪慧和理解力。这种舒服的状态松弛而惬意,因此类似的情境总能引发类似的感觉。

这就是沉迷的原因,也是算法推荐对人的停留时间、阅读嗜好、知识类型的抓取关键。当你这套喜好的倾向被算法抓住后,结果就是不断推荐相似的东西。哪怕世界再深奥再广阔再丰富多彩,你捧着的小屏幕也不会推给你。

聪明者会不断刷新历史和观看习惯,主动搜寻不同的内容,让算法摸不清自己的偏好,这样还能稍微缓解算法的控制。

孩子不可能有这么清晰的主动能力。

04

记住,算法比你更懂你家孩子,但它一点也不爱他们。

你以为孩子刷的是小猫小狗,是知识?错了!那是几百个心理学博士设计的「多巴胺老虎机」——下拉刷新是「再来一局」,自动播放是「不许停」,不确定奖励是「搏一搏,单车变摩托」!这套机制连成年人都难抵抗,何况大脑还没长全的孩子?

更可怕的是,调查数据显示,三分之二的男孩根本没搜过「男子气概」「快速搞钱」,算法却主动送货上门。这不是陪伴,是赛博养猪!

在这种沉浸式算法的引导下,孩子被社交媒体引导到了一条平行于现实的虚拟洞窟假象中,结果是导致其注意力的分配变得不平衡。

人的注意力是有限的,一天二十四小时,能够集中精神进行思维活动的时间大概也就几个小时,当这些时间(其实更长)被虚拟社交媒体完全占据,手机被放在床头短暂充电时,整个人仿佛泄了气的皮球,变得空虚、迷茫、不知所措。看书看不进去,学习烦躁乏味,干什么都心不在焉。其实就是注意力被损耗得太厉害了。其实人干什么只要时间过度,都会带来相似的结果。

不同的是,如果连续工作八个小时虽然疲劳但也会带来一种劳动后期待果实的充实感。纯粹的娱乐和虚度时光无法带来这种结果。社交媒体的算法和无限下拉模式,导致了孩子的注意力被过度消耗。结果不言而喻,就是沉迷的负罪感和无法自拔的无力感。

05

救救孩子吧,把他们从算法造成的信息牢笼中解放出来,让他们回归现实社会的正常交往体系,至少把大部分注意力分配给正常的生活和学习。

沉迷社交媒体的现象已在全球范围内引起重视。丹麦首相梅特说「我们释放了一头野兽」;澳大利亚直接立法禁止16岁以下未成年人使用社交媒体;违规平台最高罚2.2亿元;加拿大的中学已经禁止孩子非必要情况下在学校使用智能手机;欧盟《数字服务法案》更是禁止向未成年人推送个性化广告、禁用「自动播放」等功能。

可我们身边呢?家长一边自己刷短视频嘎嘎乐,一边扭头吼孩子「你怎么又玩手机!」——这是什么行为?这是大型双标现场。你自己都戒不掉的「数字毒」,却指望孩子有免疫力?别搞笑了!

中国也该立法了!罚就要罚到平台肉疼。什么「青少年模式」?那不就是平台糊弄人的「防君子不防小人」吗。「青少年模式」就是个笑话!平台用一句「家长需监督」就把责任甩干净,自己赚得盆满钵满。

要干就干真的,我有三个具体的建议:

学澳大利亚,禁止16岁以下未成年人注册社交媒体,平台审核不严就重罚;

学欧盟,直接禁用「无限下拉」「自动播放」等成瘾设计,违者按日罚款;

强制平台设定「断链机制」,比如连续刷屏超60 分钟或晚上10点后自动进入「冷却模式」,可以锁屏10分钟左右。

06

技术无罪,但放任算法收割孩子就是恶!

平台在乎流量,学校在乎成绩,我只在乎孩子的健康成长。我们得告诉孩子:手机是工具,但不能成为人生的主操作系统!真正的童年,得用汗水、欢笑和真实的拥抱来编程!

立法不是扼杀创新,而是给技术套上文明的缰绳——毕竟,再牛的 AI,也编不出一个真实的童年!

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号