01

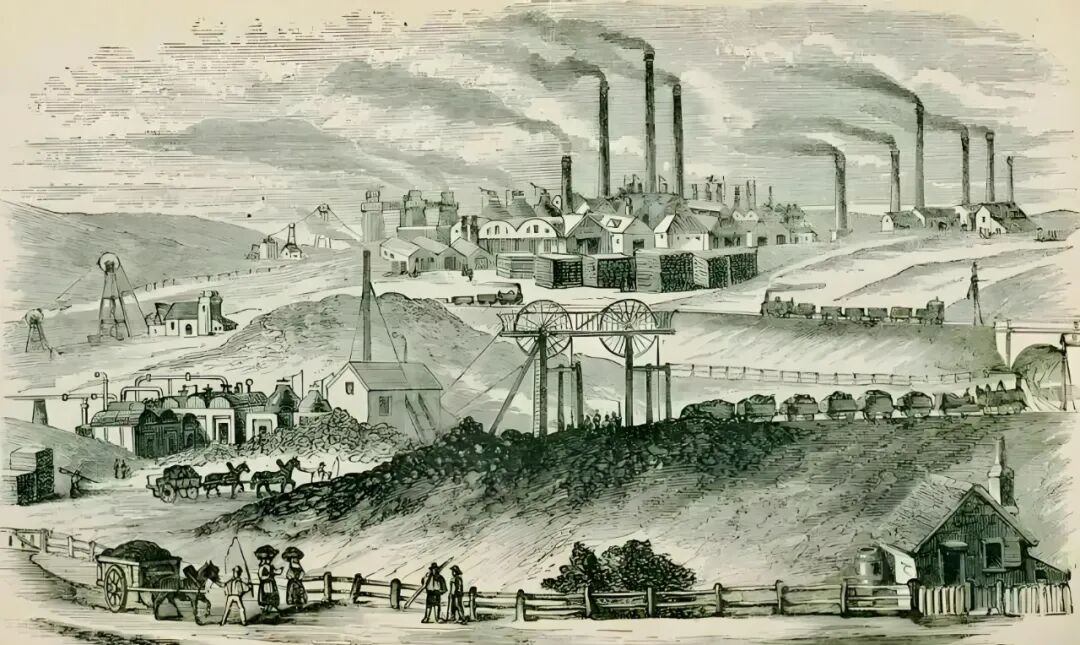

在国家的综合发展上,有一种通行的说法叫「后发优势」,意思是落后国家在追赶先进国家的路径上有一种可资借鉴的优势,绕过发达国家在发展上的摸索、障碍、迂回甚至灾难(比如后来的国家就不用像诺贝尔那样被炸药炸得乌漆麻黑的),径直进入最优最快的快速发展轨道,不仅节省了资源、人力和时间,而且能够凭借这种多快好省的方式,催生发展上的优势,在某些领域超越之前领先于自己的国家。

这方面经常被引用的例子有第一次世界大战前期的德国,以及一度封闭落后的日本。二者均在某些领域发挥了后发优势,甚至后来居上。

德国在二战前发展出了人类历史上最发达的物理科学,德意志帝国的科学家几乎囊括了当时所有领域最先进的技术创新;日本在二战前后也在电子、机械等领域走到了全球前列,直至今日,日本汽车仍然占据了全球市场的最大份额。

车到山前必有路,有路必有丰田车。

最近这些年,后发优势的理论优势正在慢慢遭到侵蚀和污染,以至于「后发劣势」的说法一时甚嚣尘上,意思是说落后国家虽然在技术上拼命向发达国家看齐,奋勇直追,但是受制于文化的落后和制度的约束,往往是学得一些皮毛而缺乏内在的原创动力,以至于在发展的路径上看似取得一些成绩,但后劲不足,反而被发达国家在科技前沿的突破再次远远甩在了身后。

这其中有工业革命后法国追赶英国又被英国甩在身后的案例,也有南美的整体状况的反复证明。

02

科学技术的发展总是在一些区域发生突破,继而通过交通和贸易体系扩散,惠及更多人。

但是这种突破和扩散的逻辑规则是没有定性和规律可循的。区域发展的背后往往是复杂的文化背景、教育模式、经济驱动方式的综合博弈,难以用单一数据的方式界定和判断。

中国是一个后发国家,改革开放前,不仅经济总量有限,在科学技术领域更是乏善可陈。然而中国的改革使世界刮目相看,中国制造已经冲入全球,成为覆盖巨大的物资体系,后发优势的理论似乎并不过时。

尤其是在特高压输电领域,中国一枝独秀。

特高压,顾名思义,就是特别高的电压。在这种情形下输电,有巨大的优势,能实现远距离传输电流而降低损耗的技术特征。

这就好比有一筐人参要从黑龙江运输到海南岛,路程遥远,需要花费的时间较长不说,路上花费的油钱和过路费也特别高,导致一块钱成本的人参到了海南岛得卖到200块,大家根本买不起,如若原路返回简直不如扔了划算。

输电也是有成本的,我们就从源头说说。

03

电压,是两点之间的电势差。在静电场中,它对应于每单位电荷将正测试电荷从第一点移动到第二点所需的功。电压大,功就大,移动的电荷就多。

我们日常使用的电压通常是220V到380V;能看到的高压线上的电压在1000V以上,这时候你站在群山峻岭的高压塔下能听到电流传输的滋滋声;特高压是指1000KV以上的电压,这时候输送电流的速度和长度都得到显著的提高。

用水管里的水压来类比,如果水压大的话,水就能利用这种压力下的冲力来做功,带动水车磨面,压力越大,磨盘转得越快,效率越高。

电压也是同理,高电压意味着电流更大,在相同的电阻下,高电压可以更快地把电流输送到对面去,这就好比河流中有一块礁石,水流小的时候它的阻力更能妨碍水流的速度,但水流巨大时,它的妨碍作用就可以忽略了。

特高压就是在这种原理下工作的,它的优势就在于两点:

一,大容量、远距离输电能力,这是特高压的核心优势。在巨大的电势能压力下,电阻变得可以忽略,输电损耗极小,输送容量很大。一条特高压线路的输送能力可达数百万甚至上千万千瓦,能轻松将数千公里外的能源基地的电力输送到负荷中心。

二,低损耗、高效率。输电损耗主要与电流的平方成正比。只要大幅提高电压就能迅速降低传输同等电能所需的电流,从而显著减少输电过程中的电能损耗。据统计,特高压输电的损耗率通常低于3%,远低于传统超高压输电。

特高压的技术实现,有两个条件。一是技术上的突破,二是使用上的需求。只有幅员广阔的国家和地区面临能源发展不平衡时才会将这种需求提上日程。假如只是在瑞士这样的小国,利用特高压就不太经济了,属于杀鸡用牛刀。

中国恰恰有这样的需求,技术发展后来居上,成为全球重要的特高压输电应用国家。我们来简单回顾一下特高压的发展历程。

04

早期历史

20世纪60至70年代,美国、苏联、日本、意大利、加拿大等发达国家先后开展特高压输电技术研究,旨在满足未来电力快速增长的预期需求。

1967年,美国开始1000千伏特高压输电研究,但受70年代石油危机和能源需求变化的影响,虽然规划了多条线路,但最终没有建成示范工程。

1972年,日本启动特高压计划,建设了两条1000千伏线路(分别于1993年、1999年竣工),但因种种原因未能达到预期目标,均以500千伏运行,也还可以。

1985年,前苏联建成首条1150千伏交流线路并带载运行(埃基巴斯图兹到科克契塔夫,长900公里),只不过1992年后该线路降压,变为较普通高压输电线。

05

中国的突破

自 2004 年以来,随着中国工业快速增长,电力消耗以前所未有的速度扩张。一度,严重的电力供应短缺影响了相当多企业的生产运营。自此,中国大举投资电力供应,以满足工业需求。由于特殊的地理原因,中国大部分水电资源集中在西部,煤炭资源集中在西北部,巨大的负荷集中在东部和南部,造成了输电过程中的巨大浪费。

为了将输电损耗降至可控水平,特高压输电自然成为合理的选择。于是,中国第十二个五年规划提出建设特高压输电走廊,以提高可再生能源从发电点到消费点的整合率。

2009年,中国首条1000千伏特高压交流试验工程(晋东南–南阳–荆门)投入运行。

2010年,中国首条±800千伏特高压直流工程(云南–广东)实现商业化输送电。

这一发展历程表明,虽然发达国家早期试验验证了特高压技术的可行性,但缺乏经济动力和统一标准,中国则通过自主创新在21世纪初成功实现技术「从0到1」的突破。至此,中国的特高压线路蓬勃发展起来。

06

现状与未来

目前,只有中国后来居上,实现了较大规模的特高压输电网络。中国提出并推动的技术标准也在国际范围内产生深远影响。同时,中国积极拓展国际合作,将成熟的特高压技术输出海外。例如巴西「美丽山±800kV直流工程」2023年开建,被誉为「巴西电力高速公路」,标志着拉美进入特高压时代。

与此同时,各国在能源转型和电网互联方面积极展开合作,竞争日益显现,特别是在直流设备和超长距离输电技术等领域。

特高压的未来发展方向是数字化和智能化,中国是否能在这一领域继续领先,还有待工程师与科学家的继续努力。总体而言,特高压这种高效低损的输送方式,必然会逐步推广到更多国家和地区,这一趋势是可以预见的。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号